Article: Le mouvement Sōdeisha : une révolution silencieuse de la céramique japonaise

Le mouvement Sōdeisha : une révolution silencieuse de la céramique japonaise

UNE RUPTURE DANS LE PAYSAGE DE LA CÉRAMIQUE JAPONAISE D'APRÈS-GUERRE

Fondé à Kyōto en 1948, le mouvement Sōdeisha marque un tournant décisif dans l'histoire de la céramique japonaise. Face aux conventions esthétiques encore dominantes de l'après-guerre, ses fondateurs revendiquent une nouvelle voie : celle d'une céramique affranchie de toute fonction, débarrassée de l'utilitaire, et tournée vers l'expérimentation formelle. Leurs œuvres ne sont plus des contenants mais des volumes, des présences plastiques à part entière. En cela, Sōdeisha s'inscrit dans une forme de modernité japonaise, aussi radicale que singulière, tout en conservant un rapport étroit à la matière céramique elle-même : la densité de la terre, ses variations de texture, la résonance des surfaces après cuisson, et la manière dont elle dialogue avec l’espace

Face au mingei, une esthétique de l’émancipation

Dans l'immédiat après-guerre, le Japon est un pays en reconstruction, économique comme identitaire. Le domaine de la céramique reste dominé par le mouvement mingei, porté par Yanagi Sōetsu, Shoji Hamada et Kanjiro Kawai, qui prône une valorisation des objets usuels, souvent anonymes, et d'une beauté spontanée. L'esthétique du mingei est nourrie de traditions vernaculaires et de fonctionnalisme. Face à cela, les jeunes céramistes de Sōdeisha, formés dans les écoles d'art et sensibilisés à l'art occidental moderne, s'insurgent contre cette approche qu'ils jugent conservatrice. Leur position est claire : la céramique doit pouvoir exister comme un art plastique autonome, sans recours à l'usage ni au folklore.

Une nouvelle définition du geste céramique

Le nom Sōdeisha peut se lire comme "la société des gens qui galopent dans la boue". C'est une métaphore volontairement ambivalente : à la fois enracinement dans la matière terre, et mouvement vers l'avant. Ce n'est donc pas un refus de la tradition, mais plutôt un désir de la reconfigurer. Parmi les membres fondateurs, Yagi Kazuo occupe une place centrale. Il est rejoint par d'autres figures marquantes telles que Suzuki Osamu, Yamada Hikaru ou Kumakura Junkichi, dont les trajectoires ont chacune contribué à définir les contours d’une céramique affranchie.

Yagi Kazuo, pionnier de l’objet sculptural

Yagi Kazuo (1918–1979) est souvent considéré comme le pionnier de la céramique non fonctionnelle au Japon. Formé à l'École municipale des beaux-arts de Kyōto, il est à la fois peintre, sculpteur et céramiste. En 1954, son œuvre "Mr. Samsa’s Walk", inspirée de Kafka, marque un jalon historique : il s'agit d'une forme close, sculpturale, sans ouverture ni fonction, que Yagi qualifie lui-même d'« objet-yaki ». Cette pièce, aujourd'hui conservée dans les collections nationales, incarne parfaitement l'esthétique de Sōdeisha : surface matière, tension interne, abstraction. Ses vases blancs à engobe et incrustations de fer, d’une grande rigueur plastique, sont aujourd'hui très recherchés sur le marché international. Vous pouvez découvrir celui présenté dans cet article et proposé à la vente dans notre eshop via ce lien.

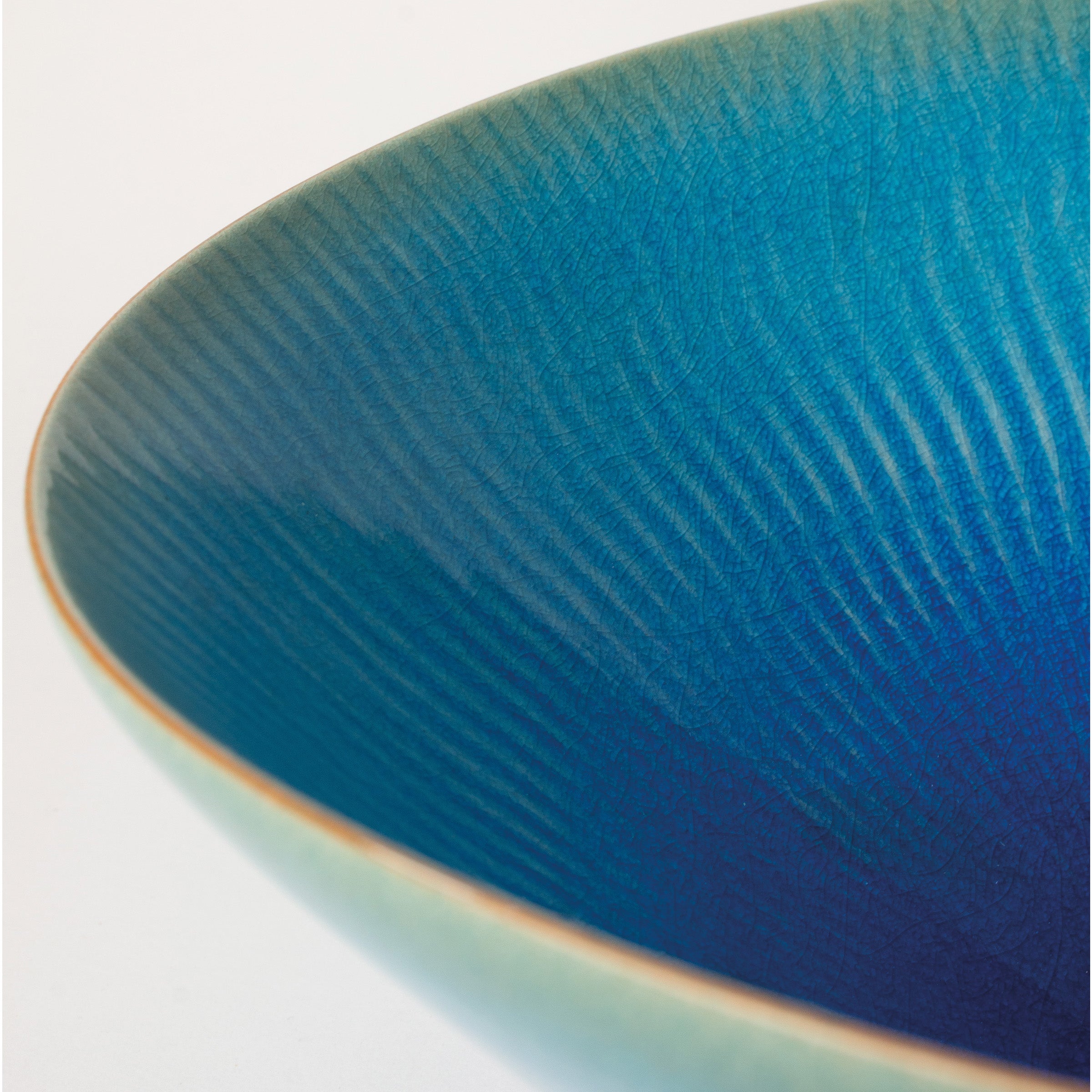

Kumakura Junkichi, rigueur matière et liberté de forme

Kumakura Junkichi (1920–1986), bien que moins célèbre, est une figure essentielle du groupe. Il travaille notamment les glaçures à effet comme le namako-yū, appliquées sur des formes sobres, silencieuses, tantôt abstraites, tantôt ouvertes vers un usage possible, sans jamais s'y contraindre. Son travail se distingue par un équilibre subtil entre matière vitrifiée et retenue formelle. Certaines de ses œuvres sont aujourd’hui conservées dans les collections publiques japonaises et recherchées pour leur singularité, vous pouvez découvrir celle présentée dans cet article et proposée à la vente dans notre eshop via ce lien.

Une reconnaissance internationale tardive mais profonde

La reconnaissance du mouvement Sōdeisha fut lente, mais profonde. Longtemps marginalisés au Japon, les membres du groupe bénéficient d'une réhabilitation progressive à partir des années 1970, grâce à l'intérêt des conservateurs et théoriciens d'art contemporain. Des musées comme le National Museum of Modern Art de Kyōto ou le Musée national d'art moderne de Tōkyō leur consacrent des expositions, tandis que des galeries américaines et européennes commencent à intégrer leurs pièces dans les grands circuits du marché. Aujourd'hui, certaines œuvres de Yagi ou Kumakura atteignent des prix comparables à ceux de sculpteurs modernes japonais, renforçant leur statut dans l'histoire de l'art contemporain.

Un nouveau statut pour le céramiste japonais

Ce que le mouvement a changé, c’est la définition même de ce que peut être un céramiste au Japon. Jusqu'alors, le terme potier ou artisan impliquait un rapport à l’usage, au rituel, au service de la fonction. La beauté était souvent conçue comme une conséquence de l’emploi. En réfutant cela, Sōdeisha introduit une notion nouvelle : celle de l'œuvre céramique comme création plastique autonome, comme objet de pensée et de regard. Le céramiste devient un auteur, un plasticien. Cette redéfinition a permis l’émergence d’une génération de céramistes-artistes aujourd'hui reconnus internationalement, qui brouillent les lignes entre sculpture, artisanat d'art et design.

Une filière vivante : cinq céramistes contemporains dans l’esprit de Sōdeisha

Kazuhiko Sato conçoit des vases aux formes sculpturales d'une grande maîtrise technique qui rappellent la volonté de Sōdeisha de dépasser la fonction. Koinuma Michio, avec ses textures minérales et ses volumes puissants, fait dialoguer matière brute et pensée formelle dans une lignée clairement affranchie de l'utilitaire. Shingo Takeuchi s'inscrit quant à lui dans une esthétique qui inscrit des techniques traditionnelles dans une vraie modernité. Ken Mihara, dont les formes minérales convoquent la notion de paysage intérieur, poursuit un dialogue avec la matière qui fait écho à celui de Yagi Kazuo. Eiko Kishi, par ses objets volontairement ambigus, entre sculpture et archéologie imaginaire, poursuit la ligne d’une céramique intellectuelle et libre. Yoshiro Kimura, selon les pièces, peut être associé à cette même volonté d'indépendance vis-à-vis de l'usage, bien que sa filière esthétique s'inscrive parfois dans un autre registre. Découvrez une sélection exigeante de vases-sculptures de ces artistes dans la section d'objets d'exception de notre eshop.

Une révolution silencieuse mais décisive

Loin d’être un simple épisode de l’après-guerre, Sōdeisha est un jalon majeur dans l’histoire de la céramique moderne. Un mouvement qui, en redéfinissant la fonction du céramiste et le statut de l'objet, a ouvert un champ fertile pour la création contemporaine japonaise. Le travail de figures comme Yagi Kazuo ou Kumakura Junkichi en incarne toute la rigueur, la liberté et l'étrangeté fascinante. Aujourd'hui encore, leurs pièces parlent un langage qui dépasse les clivages entre art et artisanat, pour s'adresser à notre regard contemporain avec une force intacte.

Sources utilisées pour la rédaction de cet article :

– Isamu Noguchi and Modern Japanese Ceramics: A Close Embrace of the Earth, M. Louise Cort, Harry N. Abrams / Smithsonian Institution, 2003

– Tradition and Innovation: Contemporary Japanese Ceramics from the Collection of Gordon Brodfuehrer, Mingei International Museum, 2015

– Japanese Ceramics Today Part I–III, National Museum of Modern Art, Tokyo / Kyoto

– Avant-Garde Clay: Sōdeisha and Their Legacy in Contemporary Japanese Ceramics, Dai Ichi Arts, 2020

– Ceramics and Modernity in Japan, Meghen Jones et Louise Cort (dir.), Routledge, 2018

– Archives d’exposition du MOMAK (National Museum of Modern Art, Kyoto), notamment les rétrospectives sur Yagi Kazuo et le groupe Sōdeisha

– Articles de la revue Ceramics Monthly (USA) sur la céramique japonaise contemporaine